有很多的患者在發現自己出現骨盆前傾以後都是會去采取骨盆旋轉自我複位的方式來治療,這種治療方法是可以很好的去根治自己前傾的症狀表現,但是一定要注意手法的,防止給自己的身體帶來不必要的麻煩,而且盡量還是去選擇中醫手法複位的方式,這樣的話才可以更好的去確保萬無一失的。

手法複位是中國古代對骨傷疾病的治療方法,徒手操作,使骨折、脫位之關節複位。

骨折的手法複位要求是及時、準確、輕巧而不增加損傷,力爭一次手法整複成功。大多數骨折都可用手法複位解決。《醫宗金鑒·正骨心法要旨》曰:“夫手法者,謂以兩手安置所傷之筋骨,使仍複於舊也。但傷有重輕,而手法各有所宜。”

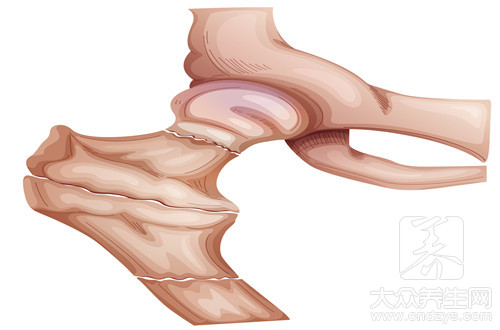

關節脫位的手法複位,關節脫位應盡早進行複位,日後可完全恢複關節的活動功能。若脫位時間較久,由於關節囊內、外血腫機化,疤痕充填於關節腔內或脫位的關節頭與周圍軟組織形成粘連,可以造成複位困難。

①解剖複位:解剖複位是最理想的複位標準,就是使骨折移位完全糾正,恢複了骨的正常解剖關係,對位(指兩骨折端的接觸麵)和對線(指兩骨折段在縱軸線上的關係)完全良好。對所有骨折都應爭取達到解剖複位。

②功能複位:骨折複位後,移位仍未完全糾正,但肢體力線正常,長短相等,骨折在此位置愈合後,對肢體功能無明顯妨礙者,稱為功能複位。

功能複位的標準是:

A、對線:骨折部的旋轉移位必須完全矯正。成角移位若與關節活動方向一致,日後可在骨痂改造塑形時有一定的矯正和適應,但成人不宜超過10°,兒童不宜超過15°。膝關節的關節麵應與地麵平行,否則日後可以繼發損傷性關節炎。上肢骨折在不同部位,要求亦不同,肱骨幹骨折一定程度的成角對功能影響不大;但前臂雙骨折則要求複位後能達到良好的對位對線,若有成角畸形將影響前臂旋轉功能。